コーヒー焙煎コラム|THE COFFEESHOP の焙煎への考え方。気温や湿度の影響と対処方法について。

コーヒーを楽しむために重要な『焙煎』。

コーヒーは生豆に火を通し熱による成分変化を起こすことで、初めて飲むことができるようになります。

火を通すという文字だけ見ると、誰がどうやっても同じような仕上がりになりそうに思えますが、同じロースターが同じ生豆を同じ焙煎機で焙煎しても、いつも同じような味わいにすることは難しく、気温や湿度による生豆への影響を見極めながら対応していく必要があります。

そこで今回は、THE COFFEESHOPのロースター:萩原が日々行っている焙煎方法の調節について一部ご紹介していきます。

自家焙煎を始めた方もきっと参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください!

コーヒーの味を決める重要な工程「焙煎」とは

上記でもお話した通り、焙煎はコーヒーを美味しく飲める状態にするために最も重要な工程です。

コーヒーにおいて味の核になる一番のポイントは、生豆自体のポテンシャルになりますが、そのポテンシャルを活かすも殺すもロースター(焙煎士)の腕にかかっています。

スペシャルティコーヒーのように味が点数化されいる、例えばスコア86点のコーヒー生豆をロースターは焙煎次第で、82点にも78点にも仕上がることができてしまうということです。

生豆のポテンシャル以上のものを焙煎という工程で生み出すことは難しいですが、品質を維持しより美味しいと感じるポイントへ持っていくことが、焙煎では最も重要になります。

焙煎の際に考慮する外的要因

そんな大事な焙煎ですが、焙煎前の生豆から状態を確認し、適切なアプローチを考えるところから始まります。

産地や標高、品種、精製方法などの違いによる豆の大きさや密度・水分値の違いに加えて、焙煎をする際の環境を考慮しなくてはいけません。

焙煎時の環境とは、季節による温度と湿度の違いです。

生豆ごとのアプローチを考えることはもちろん大切ですが、さらに美味しく適正に焙煎しようとした場合は、外的要因の変化による影響に臨機応変に対応していくことが必要になります。

①外気温が焙煎に及ぼす影響

外気温が焙煎に与える影響は大きく2つあります。

前提として、空気というものは外気温が高ければ高いほどたくさんの水分を含むことができます。

逆に気温が低い場合は高い時よりも空気中に含める水分が少なくなり、この面だけをみると外気温が高い時の方が、生豆から水分を抜きやすくなります。

ただ、気温が高い時は湿度も同時に上がってくるため、空気中に含むことができる水分が飽和しやすく、生豆から水分を抜きにくい状態にもなりやすいです。

また、気温は焙煎機投入前の生豆の温度も変化させます。

冬の気温が低い時は生豆も冷えているため、保温した焙煎機の中に入れた場合でも〈ボトム〉(焙煎中に最も温度が低くなるポイント)も低くなり、投入量が多くなれば多くなるほどこの現象が顕著に現れます。

逆に夏の場合は生豆自体の温度がやや高めのため、ボトムは冬場のように下がらず火力の調整を間違えてしまう原因にもなりがちです。

気温は焙煎中の温度変化に大きく影響している項目です。

②湿度はどう影響するのか

気温の影響でもお伝えした通り、湿度が高い場合は生豆から水分を抜きにくくなります。

また湿度が高い状況では、熱量を多く保持することもできるため、湿気を多くまとっている空気は焙煎の後半にかけて温度が下がりにくくなる傾向が高いです。

逆に乾燥している場合は水分が抜けやすく、熱を保持する力も弱いため、焙煎後半にかけては火力を上げ熱を当てることで温度の上昇を保持していく必要が出てくるわけです。

水分という観点から言うと、空気中と生豆それぞれの水分が多いと熱を伝導する力も強く働きます。

生豆に十分な水分がある場合、水を媒介にして熱が中まで伝わりやすいため水分が抜けやすく、生豆が乾燥している場合は熱を媒介する水分が少ないため外側だけに火が当たり、中が生焼けの状態になりやすくなります。

また、生豆は呼吸しているため、湿度が高い環境におけば水分値を上げることができ、乾燥している環境におけば水分は抜けていきます。

生豆の保管において、湿度はかなり重要なポイントになり得るということです。

「データ」と「感覚」の蓄積が重要|焙煎プログラムを作る際に大事な考え方。

THE COFFEESHOPの焙煎は、パソコンで温度変化のデータなどを管理せず、毎回上記の気温や湿度を考慮しながらスプーンで豆の状態を確認し火力調整などを行います。

焙煎中の温度変化などをデータ化していくことはもちろん大切で、蓄積することで次の焙煎のアプローチを考えることにも繋がります。

ただ、データはあくまでその時の焙煎のデータで、生豆の状態の記録にはならず、同じアプローチをかければ次の焙煎も必ず美味しくなるかと言われるとそうはいきません。

何分で火力を強めたか、何分で何度温度が上がったかのログだけではなく、その時のスプーンから感じる情報を、嗅覚や熱の纏い方から読み取り、その都度調整していくことが個人的には大切だと思っています。

さらに、飲料となった時にどんな味になっているのかが一番重要だと思っているので、焙煎後は必ずカッピングで味を確かめることにしています。

感覚が大事と言うと、不安定な焙煎になりがちなのではと思う方もいらっしゃると思いますが、感覚も観測機として使えるように訓練していくことが、ロースターとしての務めではないかと考えています。

焙煎に失敗するとどんな味?

焙煎による欠点は大きく分けると4つ挙げられます。

①オーバーディベロップメント

コーヒー豆の焙煎時間が長すぎる時に出てくる味です。

一般的なディベロップタイムと言われる1ハゼ以降の時間が長すぎることが原因になります。

フレーバーの消失や焦げた味わい、カラメル化が進んでしまったことによる味の欠点とされていますが、この状態は深煎りのコーヒー全てに当てはまるため、一言で欠点というにはやや乱暴です。

ただ、焙煎の競技会などにおいては減点対象の欠点とされているため、参加時には必ず避ける必要があります。

②アンダーディベロップメント

成分未発達の状態を指します。

本来であれば1ハゼ以降に成分変化が活発になり、フレーバーなどの香味成分が生成されますが、時間が短すぎたり火力が足りない場合は温度だけが上がり、成分発達は足りずに焙煎を終了してしまうことになります。

その結果、草っぽい感じや野菜のようなイメージ、きつい酸味(舌がピリつくような刺激)、後味が短いコーヒーになりやすいです。

③スコーチ

表面に火が入りすぎてしまい焦げている味が強く出てきた時の欠点です。

浅煎りであってもアフターが短く、甘さが足りないとスコーチの場合が多い印象があります。

④ベイクド

ポップコーンやシリアルのような間の抜けた味になります。

焙煎時間が間延びしてしまい、香味成分が消失・中の水分だけが飛び外側には火が入らないことが原因とされ、スコーチと両立する欠点でもあります。

まとめ

ここまで焙煎に影響する外的要因や、焙煎で生まれる味の欠点についてまとめてきました。

いかに欠点を出さずに、豆のポテンシャルを最大限引き出せるポイントを探っていくか、季節的な要因を加味しながら焙煎アプローチは決定されていきます。

もちろん一朝一夕できるようになるわけではありません。

特に日本の場合は四季があるので、日々毎回の焙煎で感覚としてのデータを積み重ねていくことが重要です。

それを意識し、微調整を繰り返すことで、生豆のポテンシャルに合わせた焙煎アプローチを組むことができるようになると感がています。

今回のマガジンがロースターの仕事を知っていただくきっかけになると嬉しいです。

WRITER

-

Mayuka Jimbo

THE COFFEESHOPバリスタ・ストアサブマネージャー。

富ヶ谷のロースタリーROAST WORKSにてドリンクを提供。フードペアリング担当。レシピの改善や、抽出技術の向上に日々取り組んでいる。

毎週日曜8:45〜はInstagramとYouTubeで15分間のライブ配信中!

PICK UP ITEM

-

-

MONTHLY MIX DRIPBAG SET [送料無料]

-

Ethiopia/Decaf(エチオピア/デカフェ)

-

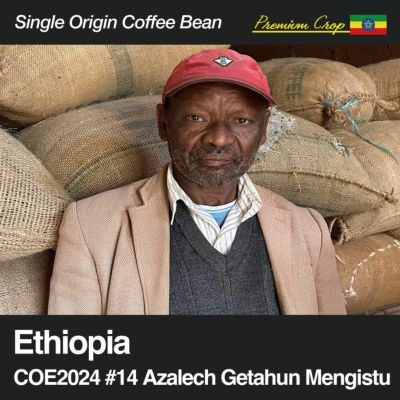

Ethiopia/COE2024 #14 Azalech Getahun Mengistu(エチオピア/COE2024 #14 アザレチ・ゲタフン・メンギスツ)

-

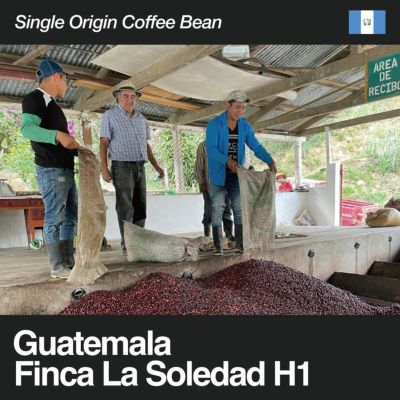

Guatemala / Finca La Soledad H1(グアテマラ / フィンカ・ラ・ソレダ・H1)

-

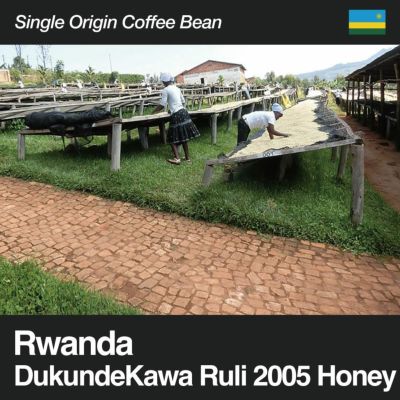

Rwanda / DukundeKawa Ruli 2005 Honey(ルワンダ / デュクンデカワ・ルリ・2005・ハニー)

-

Collaboration MUG / ウマカケバクミコ 2024

-

Collaboration BOTTLE / ウマカケバクミコ 2024

-

ウマカケバ クミコ Collaboration Square Can 2023

-

【5月限定】May Mix 2025

-

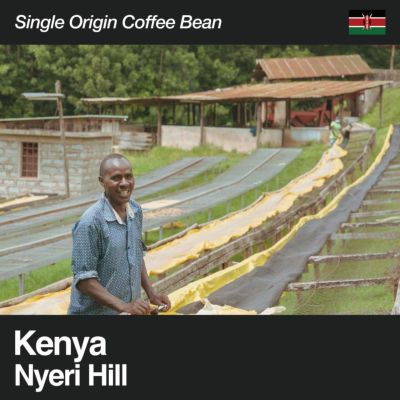

Kenya / Nyeri Hill(ケニア / ニエリヒル)

-